L’idée du Tavagna Club est née en 1966.

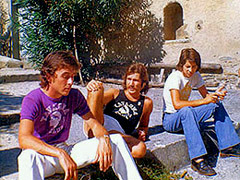

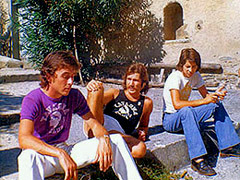

Cette année là, une poignée de « zitelli », quelques jeunes, écoliers ou étudiants, se rassemblent avec le désir de créer une structure où ils se retrouveraient autour d’un projet commun.

Le 8 août 1967, ils ouvrent le premier local à Talasani. Le Tavagna Club est né. Ils se réunissent, font du football, de l’animation, ils discutent, débattent beaucoup. Ce qui n’était au départ qu’un petit groupe prend de l’importance, car le Club fédère.

Formé autour de quelques jeunes, très vite son audience grandit. La jeunesse des villages voisins va s’y retrouver : Carbunaccia, Ornetu, Peru Casevechje, Poghju Mezana, Tagliu Isulaccia.

A la fin de l’été 1967, le Club est véritablement celui de la Tavagna. Le premier local installé en 1967, même aménagé par les soins de l’équipe, était peu approprié. En 1971, c’est le déménagement dans un nouveau lieu au coeur du village de Talasani.

En 1974, on déménage à nouveau pour le local actuel, à l’époque appelé « a casa rossa ».

Cette maison qui abrite toujours le Club a gardé son caractère :

pierres apparentes dans la salle de bar, cheminées, comme dans toutes les maisons corses.

Mais au fil des années, on a construit :

une terrasse, puis une autre, couverte par une installation de toile, un petit bar en bois permettant d’y prendre l’apéritif au frais et de débuter agréablement les soirées.

les fondateurs du tavagna club

Tel apparaît le Club, comme si à la croisée des villages immémoriaux de la Tavagna, s’en était profilé un autre voulu par chacun d’entre eux et redevable de tous.

Durant l’été 2002, notre « hameau » a fêté son 30ème anniversaire.

L’âge d’une jeunesse par laquelle il « habite » la Tavagna depuis toujours…

Pour les autres, tous ceux qui ont connu nos villages autrement, encore animés d’une foule de métiers, il contribue à sa manière, labeurs et loisirs mêlés, à ce que le plaisir de vivre garde droit de cité en ruralité.

Au cœur de l’hiver, une lumière persiste : le cabaret du club. Plus qu’un lieu, c’est une respiration, un espace où la culture devient lien, où la rencontre l’emporte sur l’isolement. Tout au long de l’année, artistes et habitants s’y rejoignent pour partager la parole, la musique, la création.

Ici, la convivialité n’est pas un luxe mais une nécessité : résister au silence, sauver l’humanité des territoires isolés, maintenir vivante la flamme du vivre-ensemble. Dans ce cabaret, chaque soirée rappelle que, malgré l’hiver, brûle toujours la promesse d’un printemps commun.

Les méfaits de la « désocialisation » ont fini par atteindre nos communautés villageoises. La proximité dans le petit nombre présentait, naguère encore, les caractéristiques de sa spécificité: la faible densité de population prédisposait à une forte densité de rapports humains.

Aujourd’hui, à la raréfaction du travail, fixateur social incomparable, s’est combiné la lourde tendance au repli sur soi. Nos sociétés sont malmenées jusque dans leur assise même. Le vivre-ensemble se pose dans une problématisation aux difficultés accrues. Devant cette cruciale question du tissu social s’effilochant, l’action culturelle est appelée à jouer un rôle essentiel.

Y compris et surtout, sommes nous tentés de souligner, dans des territoires ruraux où le corps social n’est pas encore totalement inerte. Dans de tels contextes, de petits lieux de spectacles à taille humaine, outre les moments de plaisir qu’ils peuvent procurer, et au public et aux artistes, favorisent des atmosphères propices au dialogue et à l’échange. Ils constituent, sans contexte, un encouragement à la convivialité, remède s’il en est, contre le désarroi de l’époque.

L’intérêt de ce type de structure, et de ce style de diffusion culturelle, est donc manifeste à plus d’un titre.

Si le spectacle vivant peut s’appréhender comme un droit pour le monde rural, c’est, sans doute, parce qu’il est reconnu comme un important facteur de l’édification du lien social.

Il représente, en effet, un antidote à notre passivité, face au monde de plus en plus envahissant de l’image et du son, qui désormais tend à éclipser, dangereusement, des rapports sociaux authentiques, vivants.

Travailler à la diffusion culturelle, en accueillant dans nos petites régions rurales, des acteurs donnant à voir et à entendre des créations d’autres accents, d’autres terroirs, d’autres cultures, c’est se mettre en apprentissage de la variété du monde. Plus encore que s’y ouvrir c’est s’en enrichir.

Par ailleurs, si comme le dit René Girard , « il n’y a de nouveauté qu’au sein de la tradition », se risquer soi même à la création, c’est s’essayer, modestement, à raviver des parcelles de son propre patrimoine culturel.

Notre « aventure » associative est jalonnée de nombreuses manifestations que nous organisons depuis plus de trente ans. La diffusion et la création illustrent deux axes majeurs de nos activités d’animation culturelle. Nombreuses sont les étapes déjà franchies, et nombreuses encore celles nouvelles à parcourir. Leur pérennisations restant notre constant souci.